日前,由中国侨联主办,浙江省侨联、浙江外国语学院承办的“亲情中华·中国寻根之旅”夏令营在杭举行。来自世界各地的33名华裔青少年,在为期8天的沉浸式文化体验中,完成了一场穿越千年文明、联通古今中外的文化寻根之旅。

浙江省侨联副主席周松一,浙江外国语学院副校长、党委委员姚旻,出席开营、闭营仪式并致辞。

在开营仪式上,周松一希望营员们用心触摸西湖“天人合一”的智慧、良渚五千年文明的厚重、大运河连通南北的磅礴,在三大世界遗产中探寻中华文明根脉;用情体验非遗手作、语言研习与街巷考察中的文化传承与创新活力,促进跨文化理解与认同;用智开展多元创作,成为文化对话的参与者、创新者,主动架起沟通世界的桥梁,让文明互鉴绽放新光彩。

姚旻介绍了浙外的发展历程和办学特色,以及学校在推动国际交流与合作、促进多元文化融合方面的探索实践。他希望参加夏令营的华裔青少年们能触摸到历史的脉动,感受到文化的温度,寻得滋养心灵的文化之根,收获真挚深厚的跨国友谊,点燃照亮未来的智慧之光,成长为胸怀家国、放眼世界的卓越文化使者。

从笔墨书香到非遗匠心,营员们在一场场沉浸式体验中感知中华文化之美。本次夏令营深度整合浙江本土文化资源,精心策划了一系列特色鲜明的文化体验与实践活动,让华裔青少年在“学、观、做、感”中走进中华文化的精神内核。汉语课程成为他们解码中华文化的起点,一笔一划写下中文姓名时,横竖撇捺间流淌的是血脉共鸣;在中医药博物馆,营员们亲手制作香囊、学习八段锦,感受传统养生智慧;在茶艺、剪纸、汉服等体验课中,营员们将抽象的美学理念转化为触手可及的生活艺术。

漫步京杭大运河拱宸桥,营员们在手工艺活态馆体验非遗制作,通过指尖感受中华文明的独运匠心;在西泠印社,他们学习金石传拓,于一方宣纸上重现“飞鸿踏雪”的意境;在“中国竹笛第一村”紫荆村,他们亲手制作竹笛,悠扬笛声流淌而出;在“中华文化种子基因库”国家版本馆,他们深刻感受到了抽象的血缘关联如何转化为具象的文化记忆;在中国历代绘画大系典藏馆,他们在数字化再生的丹青流转中找到了自己与五千年文明的永恒联结。

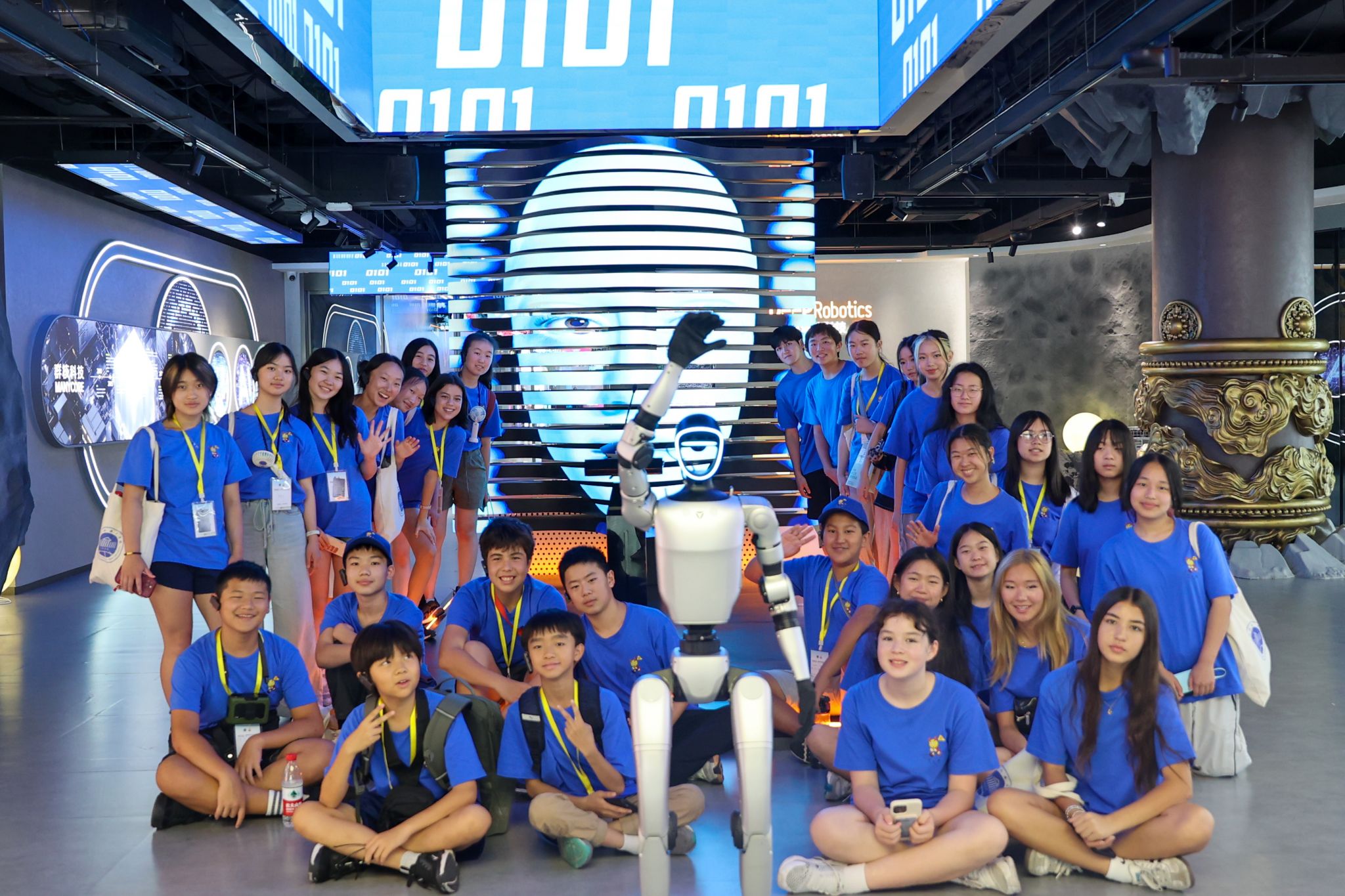

除了传统文化的浸润,营员们还在“遇见六小龙”科技馆感受到祖(籍)国科技创新的澎湃活力。机器狗热舞、人形机器人互动,让他们惊叹不已。“原来中国文化不只是古建筑和老故事,中国也在不断向前奔跑!”一位华裔学生感慨道。当《龙的传人》在营地响起,黑眼睛黑头发黄皮肤的孩子们肩并肩合唱。“永永远远是龙的传人”——这不仅是旋律的回响,更是文化认同的强烈共振。

闭营仪式上,领队还向学校赠送了锦旗、相册等表达谢意。文旅学院相关负责人为全体营员颁发结业证书,为这段文化寻根之旅画上圆满的句号。

西湖荷香未散,运河桨声犹在。本次夏令营以文化为桥,让华裔青少年在良渚玉琮的刻痕里触摸五千年文明,在运河桨声中聆听古今对话,在科技浪潮中见证文化创新。海外华裔青少年们的寻根脚步与浙江外国语学院建设国际知名以服务新型国际关系为特色的“外语名校”的愿景同频共振,也向世界递出了一张更加立体的“浙外金名片”。