编者按:在校园文化建设中,各学院、部门以特色项目为抓手,凝聚师生力量,扎扎实实开展系列校园文化活动,培育、凝炼了各具特色的文化品牌。为进一步提升校园文化品位,扩大校园文化品牌影响力,党委宣传部组织开展了评审活动。经评审,国际志愿者服务、“博学于文,约之以礼”——大学生国际礼仪素养提升工程、“蓝天杯”英语演讲比赛、“红色集结号”主题教育、民族传统体育文化和“悦读”工程等6个项目被评为校园文化精品项目。现将校园文化精品项目内容(精简版)刊出,以飨读者。

一、定位与目标

根据上级文件精神和学校《“十三五”发展规划纲要》相关要求,提出要发挥外语优势,打造国际志愿者服务品牌,为浙江和杭州在国际对外交往中提供语言及各方面的支持服务,将国际志愿者服务品牌打造成为我校国际化人才培养的成果和实践育人的平台。

国际志愿者服务主要依托语言服务,着重发掘以志愿服务为抓手的多层面实践育人作用,做到一个圆心、三个维度的多效用发挥。一个圆心即师生紧密合作的国际志愿者团队。三个维度分别是:“爱”的教育——爱国、爱校、爱专业教育;“责”的教育——责任、担当、奉献教育;“创”的教育——创新、创业教育。

二、建设现状

自2010年启动国际志愿者工作以来,学校就成立了工作领导小组,党委副书记赵伐、副校长曹仁清共同担任组长,由校团委具体负责运行,宣传部、学工部、教务处、国际处、各二级学院共同参与。

作为国际志愿者工作的执行机构,国际志愿者协会十分重视志愿者的招募与培训工作。在校团委官方微信平台“青春浙江”开通志愿者专题端口,实现平台流水式操作。自招募开始,校团委统一协调,学院团委共同参与,从专业成绩、语言能力、综合素质等方面进行全面摸排,从源头上保证志愿者的质量。采取开放式面试,邀请语言教师、礼仪专家、用人单位、指导老师、资深志愿者共同参与,分三轮进行,分别考察志愿者的基础语言功底、综合服务能力等,同时引入语言、心理、体能等方面的“智能”测试,最后进行政治审查,确定备选志愿者。截止2016年12月,共有中外志愿者2000余名,教授、博士和外教导师团100余名,专职、兼职指导老师20余名,参加G20杭州峰会、世界互联网大会、世博会、世界文化大会等高端国际志愿服务5000多人次,服务范围已经逐步走出杭州,走向世界。

同时,学校出台相关制度对参与国际志愿者活动的师生予以保障。《浙江外国语学院教学科研育人业绩点计量标准(修订)》明确带队老师的育人业绩点,《浙江外国语学院学生志愿者教学管理办法(试行)》对学生国际志愿者活动的实践分认定做了规定。

三、特色亮点及成效

注重争取社会资源,搭建各种服务平台。先后争取了联合国教科文组织、浙江省外国语专家局、杭州市外侨办、世界浙商协会、乌镇旅游公司等30余家政府外事部门、国际经济与商业协会、民间交流协会和国际友人联合会的支持,让志愿服务活动融入到他们的日常工作中去,做到志愿服务有重点、有阵地、有保障。在各类重大国际赛会志愿服务期间,充分寻求赛会组委会的支持,贯彻整个工作的全部,做到志愿服务有亮点、有突破、有收获。

推进项目化运作模式,梳理整合原有项目,设计开发内涵丰富、形式新颖的新型项目,形成了较完备的项目体系。面向全校发布大型赛会、多国语言服务、外事活动、中外文化交流、国际友人结对等10个国际志愿服务项目,为志愿者提供菜单式服务,让志愿者根据自身特点有针对性的选择。

招募培训机制逐步完善。通过注册,加强志愿者管理。开设国际志愿者工作相关课程,面向全校开设《国际志愿者》《国际礼仪》公选课。做到通识培训与专项培训相结合、日常培训与特殊培训相结合。

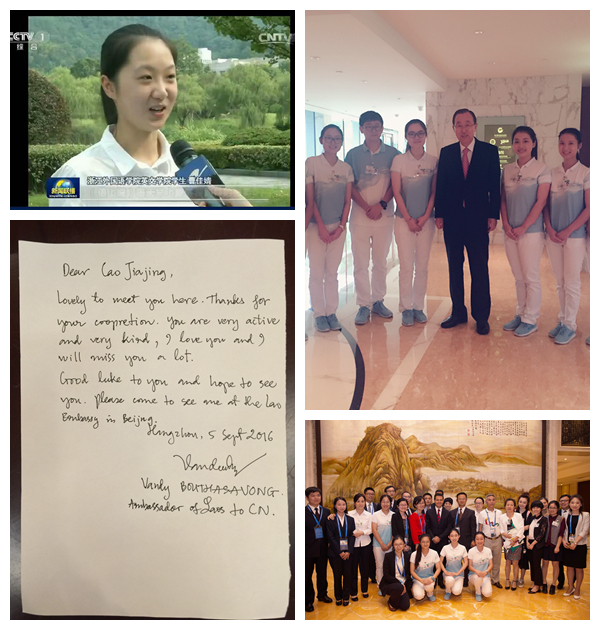

至今,我校共承担50余次大型国际志愿活动,社会反映良好。联合国秘书长、IMF总裁、意大利、墨西哥等10多个国家领导人分别与我校志愿者合影留念,24家宾馆向我校发出感谢信。外交部部长王毅、商务部部长高虎城、时任浙江省委书记夏宝龙、杭州市长张鸿铭等中央部委、省市领导在志愿服务期间都亲切慰问并赞扬我校志愿者。中央电视台新闻联播、国际频道等也纷纷报道我校志愿者。学校共荣获市委市政府颁发的“先进集体”、中国青年志愿者协会颁发的“先进集体”、浙江省志愿者协会颁发的G20杭州峰会志愿服务工作“突出贡献奖”、 浙江省妇女联合会颁发的“巾帼文明岗”等四项集体奖。500多人次先后被浙江省委省政府、中国青年志愿者协会、浙江省志愿者协会评为“先进个人”“先进工作者”“优秀志愿者”等称号。

四、建设规划与展望

为更好地提升国际志愿服务项目品质,校团委将从管理与项目两方面着手,打造一支高水平国际志愿者队伍。

构建以信息技术为核心的网络体系,打造覆盖网站、微信、APP等信息平台的管理方式。建立注册、发布项目、招募、培训、管理和服务认证为一体的网路体系,高效地组织青年志愿者服务,提高志愿服务的效率和效果。建立国际志愿者实训基地,通过展示、教学及科研,做细、做精国际志愿项目。

以杭州大型涉外活动赛事为契机,争取更多外事资源。加强与大型涉外企事业单位联系,广泛建立国际志愿服务基地,争取在2020年建成20个省内外基地,有国际志愿者服务经历人数达到40%。加强师资培训,开设更多种类培训课程,争取做到志愿培训百分百覆盖。制定校内志愿者培训教材,与合作单位协作制定专项培训教材课程,做强国际志愿者品牌。