根据教育部、省教育厅和学校关于“停课不停教、停课不停学”的要求,自2月初起,学校各级领导高度重视,各部门积极响应、协同联动,执行在线教学“两步走”培训方案,建立校院两级质量监测制度,落实“一对一”学院信息化服务保障,多措并举确保在线教学的有序开展。3月2日,浙外师生以严谨的作风、饱满的热情全面开启了新学期在线教学工作。校党委书记宣勇,校长洪岗通过远程连线的方式深入在线课堂听课指导。开学一周以来,我校教学工作秩序井然、稳中有进。

第一周在线教学运行基本情况

全校开课情况

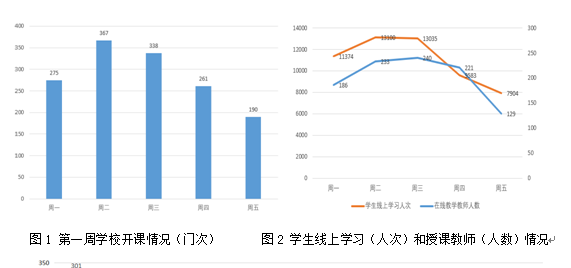

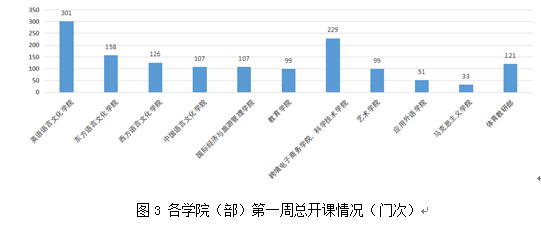

开学第一周,学校按计划在线开课1431门次,实际开课率为100%。参与线上学习的学生累计54996人次,平均每天参与在线授课的教师200余位。

教学平台分布情况

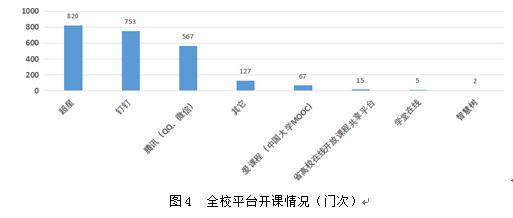

开课第一周,授课教师根据前期测试情况,选择相应的网络教学平台。为确保授课的通畅性,部分课程同时使用 2 个及以上平台。根据统计,使用最多的是超星平台(包括超星泛雅平台和学习通);其次是阿里钉钉平台;再次是腾讯平台(QQ、微信)等。

课程开设形式

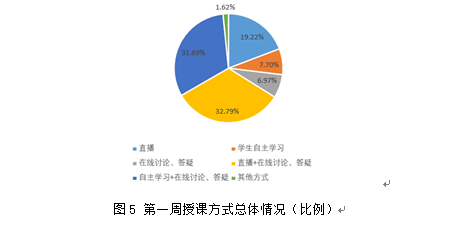

开学第一周,教师严格按照教学计划有序开展在线教学,教学形式丰富,教师们选择了直播、在线讨论、答疑、自主学习等多种形式相结合的授课方式。

特色与亮点

创新教学组织管理。各学院根据自身特点及实际情况采取多样化的教学方案。步调统一,强调全院“一盘棋”,凝心聚力,统一意见、统一部署、统一执行;资源整合,科学制定工作流程和课程安排,提升在线教学运行效率;分层推进,一对一帮扶弱势课程建设,集体磨课共建优质课程;合作互助,校外寻求社会合作,校内打破学科壁垒,齐心协力,联合开发在线课程。

提升课程思政实效。开课第一周,各学院充分利用疫情防控中各类典型事迹,教师们主动化身“思政讲师”,在传授教学内容基础上,将思政育人元素有机融入课程之中,提升课程思政教育的引领力。

营造教学研讨氛围。开课前夕,围绕“在线教学技术难”、“如何办好线上课程”、“在线教学心得体会”等话题,推出15篇“在线教学大家谈”栏目分享。开课后,围绕课程运行陆续推出优秀课程教学案例分享,营造了积极向上的教研氛围。

在线教学情况调研

学生调研

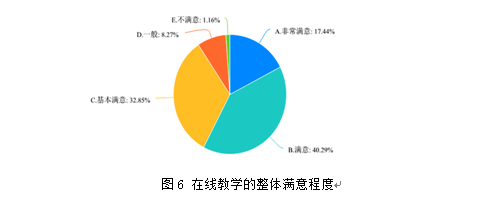

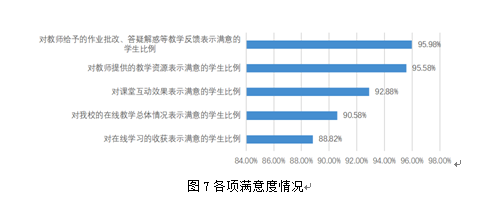

学校累计回收第一周学生在线教学调查问卷3979份。据分析,开学第一周学生适应情况较好,总体满意度较高。

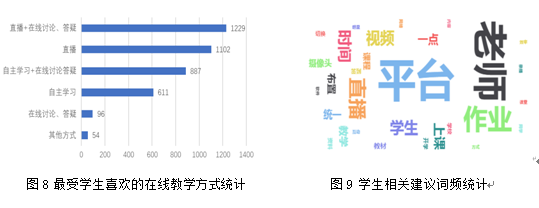

问卷还调查了最受学生喜欢的在线教学方式,以便下一阶段教师及时调整和改善授课方式。根据学生提交的意见和建议,利用词频统计发现在线教学第一周,学生的不适应主要聚焦在平台的使用上,其他对于视觉疲劳、作业量、教材缺乏等也有存在不同程度的不适应。

教师调研

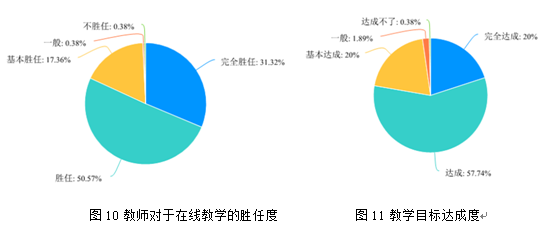

学校向开学第一周有教学任务的教师发放在线教学调查问卷。调研显示教师对于在线教学的胜任度和教学目标的达成度方面认可度较高。

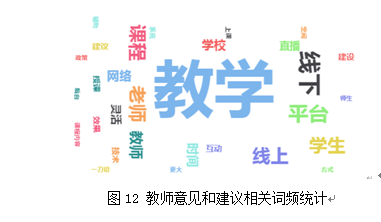

词频统计显示第一周教师关注的核心是“教学”,大部分教师对在线教学的方式表示肯定并有所期待,93.21%的教师表示恢复线下教学后,仍会使用在线教学方式辅助教学工作。同时,老师们认为在线教学需要付出更多的时间和精力,应该积极发挥教学团队的力量。

督导调研

校院二级教学督导通过线上观课、听课督查了各学院(部)的在线教学基本运行情况。同时通过电话、微信、钉钉等方式与77位授课教师进行了一对一沟通交流,开展了“教师眼中的在线教学”专题调研。在下一阶段,将针对问题和不足进行及时帮扶、指导和解决。

在线教学优势与建议

在线教学优势

丰富了教学资源。有了网络平台的承载,教师用心地选择或者自建课程资源,学生能够收获更加全面、优质的学习材料。

加强了师生互动。网络教学平台突破了时间和空间的限制,师生可以实时开展讨论和答疑,教师更加关注学生的课堂参与度,师生关系更加紧密。

提升了教师教研能力。各学院纷纷推出优质示范课程,课程组开展集体磨课,教师更加关注课程设计和实施,教研氛围浓厚。

提高了学生自主学习能力。在学习任务的驱动下,在同伴“监督”的压力下,学生自主学习力明显提升。

发挥了课程创意性。教师们充分利用各教学平台优势组织教学,有效开展过程性评价,达成了很多线下教学无法实现的教学效果。

在线教学建议

积极发挥学校、学院(部)和系(教研室)等各教学组织的力量,全方位保障在线教学课程质量。

各基层教学组织认真做好教研工作,开展以学生为中心、问题为导向的教学研究;鼓励团队建课,开发优质在线课程。

教师对于在线学习任务应设置清晰,课程进度应合理,教学视频尽力优化,单个视频时长应有所控制。

鼓励教师积极探索在线教学和课程本身的特点,精心设计教学环节,重视学生学习状态和心理状态,提高学生在线学习积极性。

在线教学质量保障工作计划

构建在线教学质量保障体制机制。根据学校战略定位,进一步建设和强化校、院、系、教师、学生五级联动教学质量保障机制,建构整体质量观和课程体系观。

加强在线教学质量监控与评估。关注课程内涵建设,制定在线教学课程质量的评价标准和实施方法,形成常态化、科学化的在线教学质量监控与评估机制。

推进优质在线课程建设。进一步提升教师在线教学能力、课程运行管理能力,充分发挥名师名课的引领示范作用,有计划、有目标地开展优质在线课程建设和培育工作。同时,做好在线教学工作相关的政策支持,以促进教师更加积极地投入到在线教学的实践与研究中。

浙公网安备 33010602009318号 浙ICP备11019885号-1 © 浙江外国语学院 宣传部维护

浙公网安备 33010602009318号 浙ICP备11019885号-1 © 浙江外国语学院 宣传部维护