编者按:钱塘清嘉,和山苍苍。在葱郁山色的环抱中,在潋滟湖光的掩映下,宁静优雅的浙外校园跃动着一幅幅美丽的画卷:他们春风化雨,播种桃李芬芳;他们求知若渴,徜徉知识海洋;他们搏击奋进步履匆匆,他们潜心钻研枕经籍书;他们三尺讲台孕育智慧,他们广阔天地书写华章...... 这里是读书治学的净土,这里是逐梦奋进的热土。 在一个个平常的日子里,浙外人意气风发描绘多彩画卷,谱写动人篇章,迈向灿烂明天。

学校推出“浙外故事”系列报道, 展现浙外在“三地”建设进程中一段段精彩的剪影,一个个美好的瞬间,讲述浙外人自己的故事,传播浙外声音,凝聚奋进力量。

在今年的西湖区“两会”上,我校社会福利研究所所长、马克思主义学院教师董红亚教授,获得西湖区政协“2018年优秀委员”和“2018年优秀提案”等荣誉,在西湖区“两会”特刊的委员风采栏目被专题采访报道。

关注养老大民生,积极服务社会

作为一名致力于养老事业的专家,她见证了养老服务业的起步和发展,政府的日益重视和社会的高度关注。不管是浙江省社会福利事业发展“十二五”“十三五”规划研究编制,还是参加《浙江省社会养老服务促进条例》的起草,她对于养老服务事业那一颗赤诚心永远不会变化。

初见董老师,她一头干练的短发,干净利落的着装,周身散发出学者的积淀和师者气息。说起自己参与养老社会服务的初心,她的答案十分朴实,“家家都有老,人人都会老,养老是社会上每个人每个家庭要面临的问题。”我国2000年全面进入老龄化社会,浙江省更是早全国十年迈入,约每5个人里就有1个老年人。“当时媒体有关空巢、独居老人生活困境等的新闻引起了我的关注,尤其是那时有一起独居老人在家死亡多日不被人知的新闻报道给了我很大的冲击”。她适时转变研究方向,自此和养老结缘。作为新兴领域,学科基础弱,关注人少,董老师是最早进入养老服务领域研究的学者,且一开始就确定了和政府合作,面向一线、面向实践,致力于养老服务政策研究和推进的定位,走出了一条理论联系实际,积极服务社会的研究之路 。

调研,是董老师工作的常态。她常跟学生讲:“没有调查就没有发言权”“智慧在民间” 。她走入社区、走入养老机构,走进老年人家庭;走访政府有关职能部门领导、养老服务机构负责人、一线护理员,到社区居家服务照料中心、老年人家中倾听老年人的需求和对政府的要求,组织各个层面的座谈会。她说,早期做养老机构研究时,单个案访谈就做上百个;承接地方社会福利、养老服务规划编制和政策研究项目时,为全面了解当地养老服务现状,往往走遍那里的每一个县市区、乡镇。

“也许吧,自己性格跟养老有天然的契合。”董老师笑着说。有些人可能不喜欢经常呆在老年人集聚的地方或住养老机构,“我喜欢去养老机构,看到老人就拥抱,跟着他们一起做游戏,一起唱歌”。她说,在调研时住过好几次养老机构。最近在宁波调研,就住在宁波市老年疗养院(名称是疗养院,就是普通养老院),因为这一年要给这个机构合作做护理标准化和质控项目,所以时常去,还不止住了一次。董老师笑着说她这是给老人“暖床”。住的是尚未全面入住的新楼,“早些时,一楼有老人入住了,我就住二楼。这次二楼住满了,我住三楼”。“我喜欢住在养老机构里,可以完整了解从早上老人起床、吃饭、活动,晚间护理等全流程。能看到平时看不到的场景,听到日常听不到的故事。”“而且你自己住过了,用过了,才能体会到哪些地方适老化还有问题。”

董老师时常给社会上局长、院长、老总,甚至是一线护理员、基层老年协会会长等讲课,“接地气”是大家最多的评价:“我们不知道的董老师知道,我们知道的董老师比我们还熟悉。”“上知政策,下懂实践”。“这也给了我启发,没有上不好的课。只要你花的功夫深,自然言之有物,把脉到位,自然生动”,董老师说。

作为浙江省养老服务专家,董老师主持参与了省市县社会福利、养老服务、养老服务设施布点、养老服务融资等“十二五”“十三五”及中长期规划,承接的政府项目覆盖浙江11地市中的8个共计40多个县市区。2019年初,受省发改委委托,为《浙江省应对人口老龄化中长期规划纲要》编制提供专题研究咨询。

基于学界的影响,董老师还是民政部咨询专家,承接多项重要专项委托项目,是财政部、民政部全国社区居家养老服务试点项目专家成员,参与了自2016年起,截至到目前3批全国试点项目从项目入选评审、中期检查和终期验收的全程工作。

与书斋式学者不同,关注民生,致力于养老服务政策研究和推进,积极服务社会,使得董老师身上有着务实和接地气的特质。

发挥研究所长,积极咨政建言

感恩养老,是董老师时常口头说的。因为关注养老这一大民生,董老师成为一名政协委员,目前是西湖区政协常委。借助政协这一平台,更好地服务社会。她积极参加区政协各项活动,是每次协商活动重点发言委员;她用做课题做研究的严谨态度,深入调研,认真撰写每一件提案,她的提案总是被作为重点提案督办。她说,“专业精神是有效履行政协委员民主监督、参政议政职责的重要保障”。

2018年,董老师成为区政协首批授牌“委员工作室”委员之一。在委员工作室选址上也有自己独到的想法,她将个人委员工作室设在老龄化程度较高的老社区——灵隐街道东山弄社区。她说,这里集聚了社区服务中心、老年活动中心、社区居家养老服务中心和社区嵌入式养老机构,和居民紧邻,可以真正体现政协工作重心下移,深入基层、深入实际、深入群众,便于联络感情,真情倾听群众呼声,真实反映群众愿望,更好了解民生诉求和社情民意。

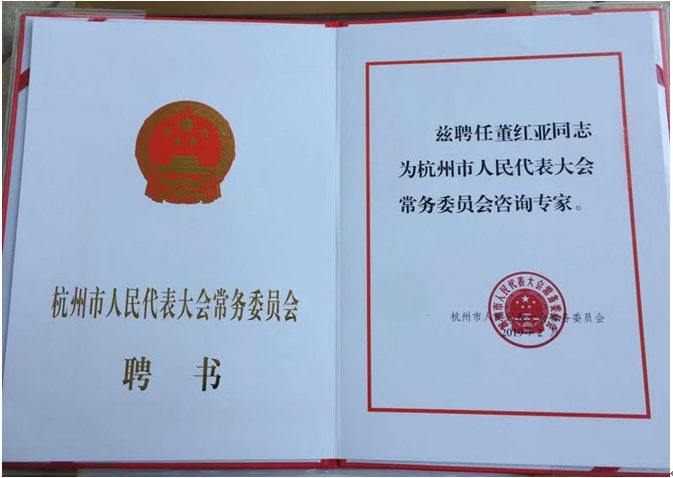

作为养老专家,董老师时常被邀参与省、市人大与政协相关活动。2017年,受邀参加杭州市政协社法委牵头的“发挥社会组织在养老服务中的作用”协商,为其提供咨询,参加协商会并发言。2018年,受杭州市人大常委会委托为其年度居家养老服务工作专题询问工作提供研究咨询并全程参与询问工作;2019年,被杭州市人大常委会受聘为咨询专家,今年重点参与杭州市居家养老服务促进条例立法。2019年省两会召开前夕,受邀参加省政协社会福利和社会保障界别组织的“一府两院”工作意见建议的座谈会。

很难想象,这位做学问的教授,生活同样精彩。翻看董老师的朋友圈,除了各类养老有关的资讯、活动外,还有旅游、闲暇时光等,透出对自然对生活的热爱。“世界这么大,一定要多出去看看。”“玩好了,充电了,再回来好好工作。” 董老师调侃道。

作为助推浙江省养老事业发展的中坚力量,董老师身上体现出的是浙外人的担当,引领着大家在新时代开放发展的大局中体现“浙外力量”,作出“浙外贡献”。

学生记者:庄珊茹(中文学院) 责任编辑:李娟

采访时间:2019年7月5日

个人简介:董红亚,浙江外国语学院社会福利研究所所长、马克思主义学院教授。中国社会保障学会理事、中国老年学和老年医学学会理事,浙江省民政事业促进会监事长、浙江省社会养老服务标准化技术委员会副主任,浙江省转型升级产业基金管委会专家、浙江省健康产业智库、浙江省医养结合专家成员,杭州市政府养老服务顾问、杭州市人大常委会咨询顾问。她致力于养老服务政策研究和推进,积极服务社会,为各级各类政府提供咨询,主持省市区有关社会福利、养老服务、养老服务设施布点、养老服务融资等规划和政策40余项;政策咨询报告获省委书记车俊、副省长熊建平等多次批示。著有《中国养老进入服务新时代》《中国社会养老服务体系建设研究》《养老机构的建设与管理》等学术专著6部,发表各类文章40余篇。被授予西湖区政协“2018年优秀委员”和“2018年优秀提案”等荣誉,在西湖区“两会”特刊的委员风采栏目被专题采访报道。作为省内有影响力的养老专家,先后接受《半月谈》《中国社会报》《中国劳动保障报》、浙江卫视、杭州综合频道、《浙江日报》《钱江晚报》《杭州日报》等多家媒体采访。

摄影:图片由本人提供

浙公网安备 33010602009318号 浙ICP备11019885号-1 © 浙江外国语学院 宣传部维护

浙公网安备 33010602009318号 浙ICP备11019885号-1 © 浙江外国语学院 宣传部维护