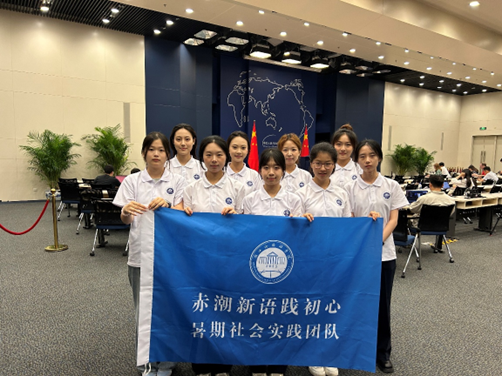

近日,由英语、日语、阿拉伯语、朝鲜语、土耳其语、法语等专业学生组成的浙江外国语学院“赤潮新语践初心”社会实践团队赴北京开展社会实践,通过现场观摩、专家访谈、前辈讲述、实地参观等形式,近距离体悟中国特色大国外交的非凡成就,探寻高端国际化应用型人才的成长路径,激发服务新型国际关系的青春动力。

“在这里,语言是捍卫国家利益的重要武器。外交人才不仅需要顶尖的语言能力,更要具备深厚的政策理论功底、敏锐的国际形势洞察力和高超的临场应变能力。”23级日语专业吴熙晴参观后由衷地说。在外交部新闻发布厅蓝厅,团队成员们旁听了外交部例行记者会。面对外国记者的尖锐提问,发言人林剑从容镇定、条理清晰、有理有据地回应,完美展现了大国外交的自信从容与中国外交官的卓越风范。蓝厅内庄重专业的氛围、紧张有序的节奏,以及发言人睿智的应变能力,令队员们大开眼界、深受震撼。同是23级日语专业的陈家慧深有同感:“蓝厅的每句话都彰显着国家立场与智慧。经过这次旁听,我要更加深入地学习对象国语言文化,为未来可能的跨文化沟通打下坚实基础。”

在外交部,团队还参观了新中国外交历程图片文献展,系统学习了新中国外交波澜壮阔的发展脉络。“同学们不仅亲眼目睹了大国外交的风采,开拓了专业视野,更体会到‘胸怀天下、放眼世界’的格局胸怀。”带队老师苏宣丞认为,这是一堂无比生动的现场思政课。

在中国人民警察大学,团队成员与中国维和警察培训中心讲师,曾赴南苏丹参与维和任务的康琳深度交流,并观摩维和场景模拟。康琳以“正直、专业、人性、谦逊、包容”阐释了中国维和部队在黎巴嫩扫雷排爆、非洲医疗救援等行动中,如何通过语言沟通化解隔阂、重建信任的经过。涉外警务学院原院长王莉也与团队座谈,寄语队员们按照“强基础、宽口径”的成才路径,扎实掌握法律、网络安全等复合技能,努力成长为新时代国际治理人才。通过交流,队员们深刻理解到“外语+专业”复合型人才在国际治理中的关键作用,22级翻译专业的陈婧涵感慨:“语言不仅是工具,更是搭建人类命运共同体的桥梁。”

实践期间,团队还拜访了资深外交官,商务部原西亚非洲司司长、援外司司长王汉江先生和曾任职中国对外经济联络部、商务部的司武玲女士。“语言是敲门砖,但持续学习与跨文化适应能力才是核心竞争力。”两位前辈结合丰富的驻外经历勉励队员们,以开放心态链接全球资源,努力讲好中国故事。“语言能力必须扎根于文化土壤才能焕发生命力。”22级法语专业的王伊扬深受启发,表示要深耕中法文化比较研究,努力让中国声音在文明对话中更具穿透力。

团队成员还专程前往毛主席纪念堂、北京大学红楼、东交民巷和中国人民抗日战争纪念馆进行红色溯源,通过历史的纵深回望,探寻中国外交的时代注脚。“从‘国弱被欺’到‘强国有译’,外语人始终是中外交往的关键力量。”“历史记忆需要语言守护,这是我们的使命。”23级阿拉伯语专业关斯予、24级韩语专业的郝景诗说出了队员们的心声。在近代民族危亡与今日蓝厅自信的鲜明对比中,队员们更加深切认识到国家强盛是外交事业最坚实的后盾。

此次实践活动,是一次思想的淬炼、精神的洗礼、使命的召唤,更是一堂贯通历史、现实与未来的大思政课。通过亲历外交最前沿、聆听前辈箴言、追寻红色印记,实践团队对中国特色大国外交和新型国际关系有了更加直观深刻的认识,对浙外学子肩负的责任与使命有了更清晰的定位,正如实践结束时团队的总结,“当语言能力与国家战略同频共振,青年就能在文明互鉴中书写无愧于时代的青春答卷”。