青山含翠,溪水潺潺。在杭州市余杭区黄湖镇青山村访客中心,一场赴余杭思政实践党建“E+”圆桌派活动正在进行。来自北京大学和浙江外国语学院的师生们与当地村干部、创客代表、志愿者们围坐一起,以“在余杭遇见和美乡村”“在浙江看见美好生活”为主题,将三天思政实践的所见所闻、所思所感化作鲜活话语,共同探寻青年如何以专业之力,向世界讲好中国式现代化的浙江故事,将习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的萌发与实践,转化为一堂可复制的现场教学。

现场,青山村的新老村民们分享了乡村生活的转变体验、基于生态保护与美学设计的创业机遇以及转型中的挑战与担当。基层故事入耳,思想感悟入心。听着他们的分享,实践队员们纷纷打开话匣子,将青春视角下的观察与思考娓娓道来。

“在未来科技城,我真切感受到新质生产力的澎湃动能。”北京大学24级德语系叶欣潼眼中闪着光,“作为外语人才,我们不能只做‘旁观者’,更要成为‘传播者’,要把中国科技创新的故事翻译成世界听得懂的语言,让更多人看见中国速度背后的智慧与力量。”

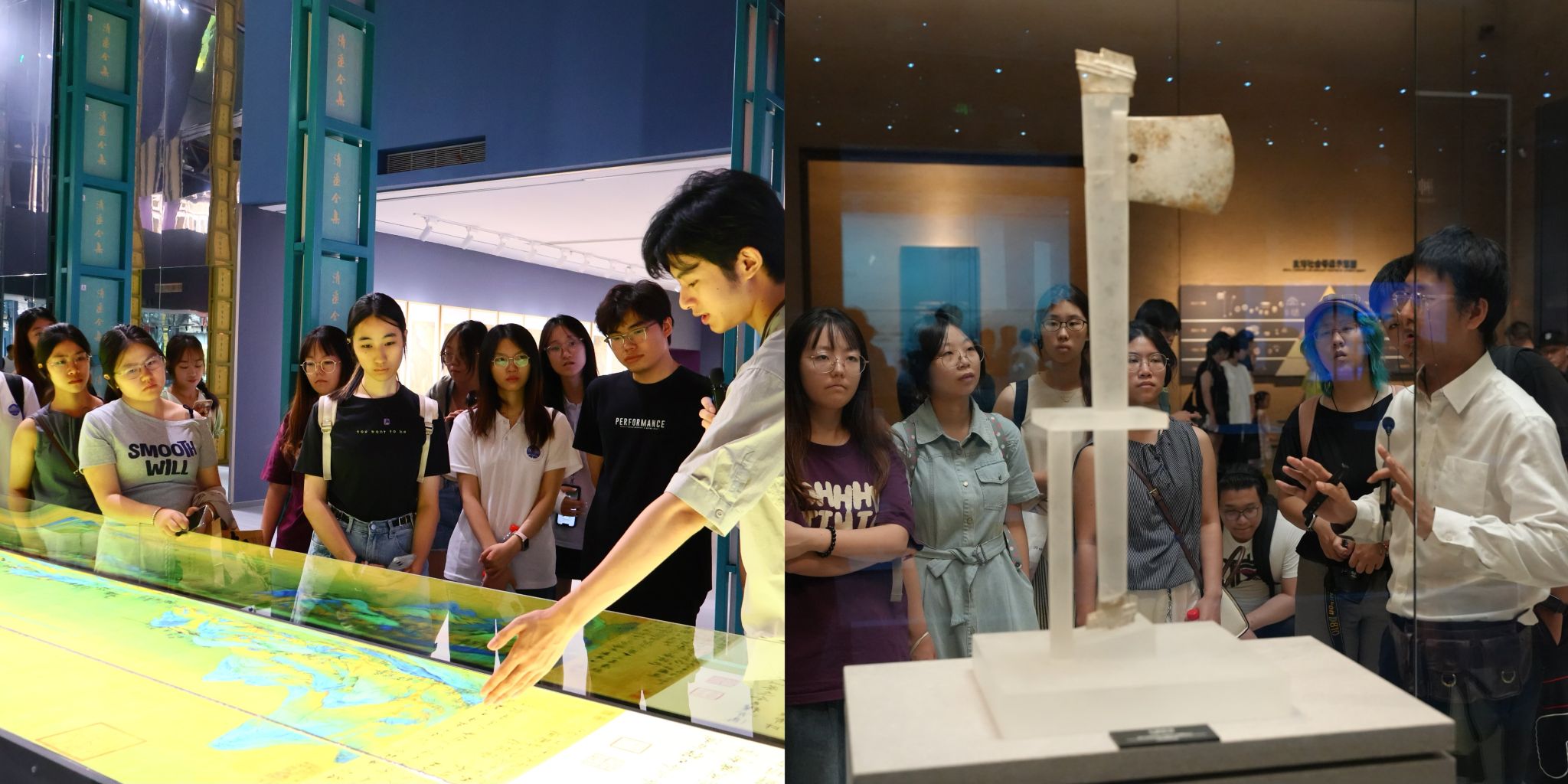

浙江外国语学院23级英语(师范)专业於星妍,则带着大家“穿越”到了良渚古城遗址。“当我站在展柜前,凝视良渚的玉琮玉璧,我仿佛触碰到了中华五千年文明的脉搏。”她的声音里满是敬畏,“玉璧上的纹路,是古人对天地的敬畏;而我们青年的使命,就是把这份‘文明厚重’讲给世界听。”

“青山村的一草一木,都是‘八八战略’的生动注脚。”北京大学24级德语系学生顾杰瑞的感悟,道出了许多队员的心声。他回忆起在村里走访时的场景:“我们学外语、懂跨文化,我们能为乡村国际传播做些实事,让青山村的‘和美’,成为世界看见中国乡村的一扇窗。”

这场对话中,浙江外国语学院23级翻译专业陈祎涵是参加过两期党建“E+”圆桌派的“老队员”。“和北大同学们交流时,不同的思维碰撞像‘火花’一样点亮了我。”她笑着说,“以前总觉得‘跨文化’是书本上的概念,现在才明白,真正的跨文化能力,是能在乡村振兴中找到自己的位置,在时代变迁中增强‘不可替代性’。未来我想深耕翻译领域,不仅要做好语言转换,更要传递文化背后的‘中国温度’。”

据悉,此次“循迹溯源学思想・知行浙江悟伟力”思政实践活动,由北京大学外国语学院与浙江外国语学院团委、英语语言文化学院、马克思主义学院联合主办,得到余杭团区委的大力支持。三天时间里,两校学子沿着“科技创新”“文化传承”“乡村振兴”三条实践主线,在未来科技城触摸新质生产力的脉搏,在良渚遗址探寻中华文明的根脉,在青山村感受乡村振兴的活力,理解习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江萌发与实践的生动样本。

“青年一代的成长,始终与国家发展同频共振。此次思政实践,不是简单的参观打卡,而是要把‘大思政课’搬到之江大地上,让同学们亲身体会‘中国式现代化为什么好’,要让‘八八战略’和新发展理念翻译成青年自己的语言、自己的行动方案。”浙江外国语学院英文学院领队教师表示。

这场青春对话虽暂告段落,但学子们心中的“担当火种”已然点燃。从余杭的实践热土出发,他们将带着对思想的深刻领悟、对使命的坚定认知,以青春之我、奋斗之我,在讲好中国故事、助力民族复兴的道路上,继续书写属于新时代青年的华章。