“让非遗不只是博物馆里的展品,更能走进孩子的手、暖进百姓的心。”近日,浙江外国语学院“食艺松山”实践团前往温州苍南,以桥墩月饼这一浙江省非物质文化遗产为切入点,将百年老饼的匠心韵味,融进童趣盎然的研学课堂,开启了一场别开生面的文化传承与教育创新之旅。

实践的第一步,是读懂一块月饼里的“烟火故事”。从老街坊到年轻顾客,从手工小坊到现代企业……团队走进当地市集,在熙攘的摊位间了解这一串联乡情与承载记忆的文化符号。调研期间,团队还走访了桥墩月饼第四代传承人创办的企业——浙江松山食品有限公司。从原料准备到成品出炉,在公司负责人带领下,队员们实地了解月饼生产,既加深了对月饼工艺传承在“坚守本味”与“焕发新生”间平衡的了解,也启发了对守正创新开设研学课程的思考。

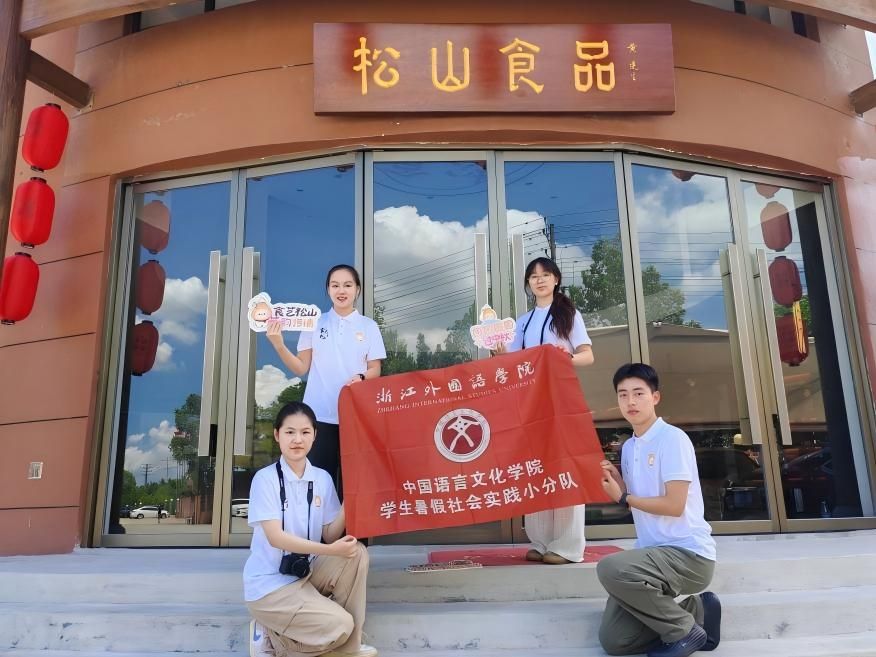

团队成员走访企业

“如何将月饼的古法工艺和文化内涵转化为孩子们能感知、能动手、能共鸣的体验?”在调研基础上,团队围绕这一核心问题,打造“松月同辉,饼香团圆”中秋主题研学营。队员们以“松小墩”IP形象为核心,将非遗知识拆解为探索、实践、讲述三大模块,依托OBE教学模式打造出一套“可听、可玩、可做、可讲”的沉浸式课程体系。经过半个月打磨,8月28日,研学营正式开启。当地的孩子们跟随着“松小墩”的步伐,沿着“月亮小侦探”的任务主线,一步步走近中秋与桥墩月饼的文化世界。

猜灯谜、操作月相盘、拼贴月饼图,讲述月饼背后的传奇故事,体验月饼制作……在队员们带领下,通过“探月知俗”“匠心传承”“巧手塑月”等环节的一个个互动体验,孩子们不仅理解了节日习俗与传统智慧,还培养了对非遗传承的兴趣。“皮很酥,有三层呢”“馅特别香”,研学压轴活动中,孩子们化身“小小主播”,在模拟直播间用充满童真的语言推介自己亲手制作的月饼。清脆的声音,不仅是非遗体验的喜悦,更是文化传承的希望。

青春与传承相遇,自有一番新天地。从市集调研摸清文化脉络,到研学课堂激活传承活力,团队以青年智慧搭建起一座连接非遗与童趣、传统与未来的桥梁。“我们想把‘松小墩’研学模式推广出去,让非遗依托教育体验实现‘活态传承’。”队员们表示,未来将继续探索非遗研学,期待让更多传统美食与文化走出纸页、走进课堂、走向更远的远方。

图片:金舒怡 黄婧怡