今年夏天,浙江外国语学院暑期社会实践如火如荼。272支社会实践团队,2000余名师生选择奔赴省内外各地,在用脚步丈量广阔世界、用内心感知社会脉搏中,共上一堂生动的“行走的思政课。”

青年与世界的互动链接

语言是认知世界的钥匙,也是沟通世界的桥梁,在全球化发展的今天,外语高校学子的天然使命是什么?

东语学院“青锋破界・堰画传声”国际传播专项实践团队带着巴西的丹泽尔、秘鲁的桑格丽等留学生来到丽水古堰画乡。在这里,中外学生化身“画乡学徒”,用画笔描绘古堰画乡的绿水青山与美好人文。“今年是‘两山’理念提出20周年。我们不仅想分享中国美景给外国友人,更期待能将中国治理的智慧传递给他们。”团队成员、23级旅游管理专业邵白杨添谈起实践的初衷,自信地说道。

而在浙外校园,一场关于“中国历代绘画大系”的分享会,打开了外国青年认知中华文化的大门。西语学院“以画为媒”国宝故事传播实践团队向28位来自西班牙的留学生生动讲述“货郎与义乌商魂”的故事。为了让留学生“看得懂、感兴趣、愿意传”,团队把普通教室改造成“微型古画展”,配备复刻画、道具等,带领他们沉浸式感受千年前中国古人的巧思妙想。每一场宣讲的精心设计,都是浙外青年讲好中国故事的生动注脚。

当中国灯彩与越南水灯相遇,又会碰撞出怎么样的火花?中文学院“青译灯彩”国际传播专项实践团队成员中,来自越南的留学生竹生,在体验桐庐深澳灯彩后,生动地分享越南“水灯节”的祈愿文化。她期待将中国灯彩与越南水上木偶戏相结合,实现一场跨国界的艺术对话。团队还围绕深澳灯彩的工艺和传承拍摄了双语视频,帮助灯彩文化打通走向世界的数媒之路。

青年与文化的赓续创新

传承中华文脉,厚植文化自信,需要一代代青年接力奔跑。当活力青春与传统文化相遇,会焕发怎么样的生命力?

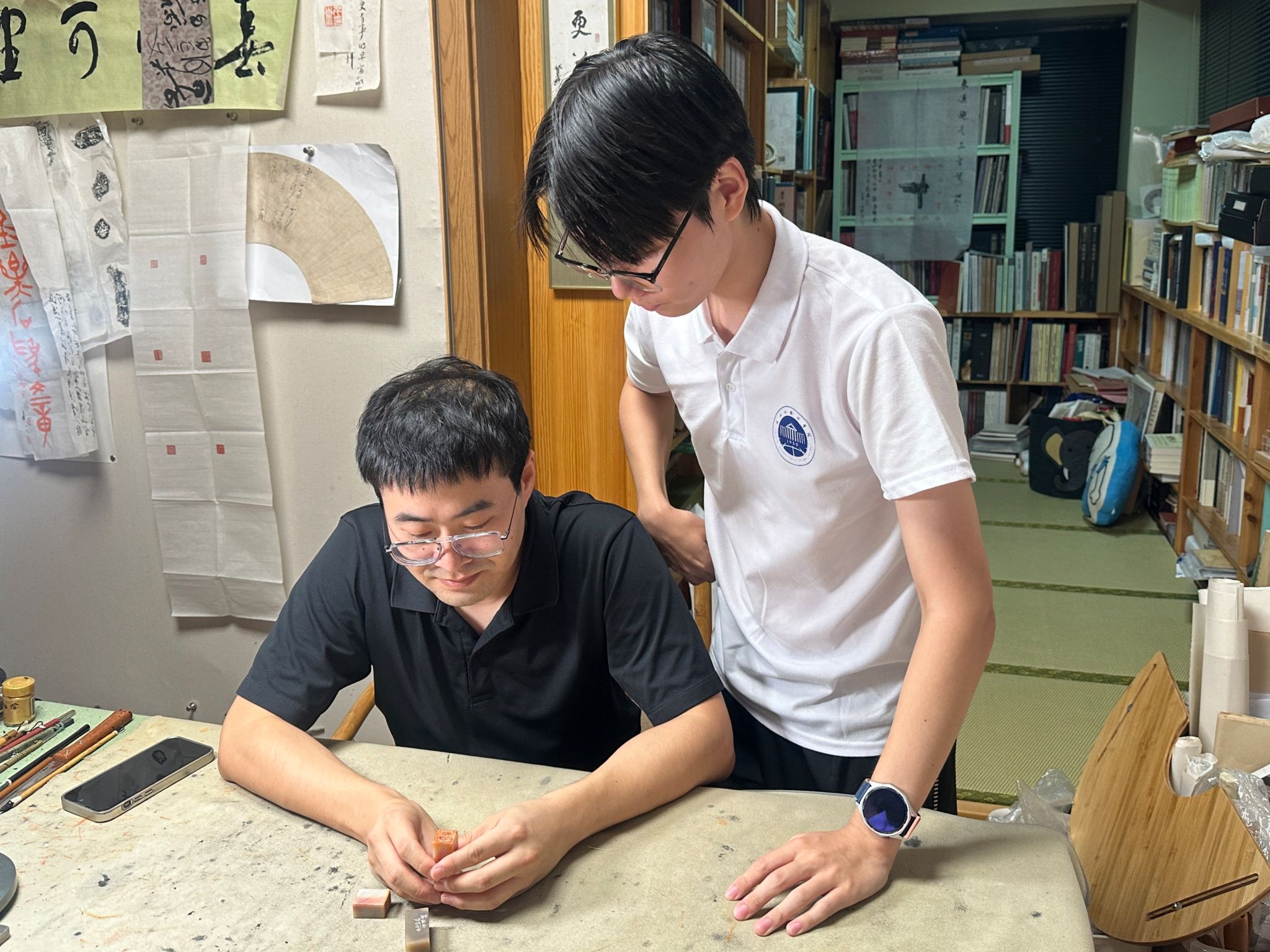

“一笔一刀一刻画,皆为中华优秀传统文化的缩影,背后更有日积月累磨砺内心的中国智慧。”为了传承金石文化,英文学院“墨韵西泠·石上流泉”实践团队前往杭州、上海等地,拜访金石篆刻艺术家,系统了解篆刻历史、流派技艺百年传承等厚重的文化,实地感受到中华文脉薪火相传的力量。他们将实践见闻拍摄记录,利用专业所学,努力让金石之美跨越时空、焕发活力。

文旅学院“千年瓷脉·世界回响”实践团队则将目光聚焦龙泉青瓷非遗文化。千年窑火凝珍,一朝开匣惊彩。团队来到龙泉溪头村,联动浙江大学实践团队,以线上线下形式,共同宣传推广当地特色“开窑仪式”,带动青瓷艺术品、文创、住宿餐饮消费近70万元。团队还将启动“溪头青瓷出海”计划,为龙泉青瓷设计视觉作品,拍摄双语视频。

田野调研、绘画、拍摄、脚本创作……艺术学院“绘眼行记”实践团队走进浦江县杭坪镇薛家庄,团队深入农家院落、走访村居巷陌,探寻被岁月遗落的民俗器物。队员们听着老人用亲切的乡音讲述生活过往,感受充满烟火气与乡愁的器物故事,用笔记和画作记录历史温度,推动民俗文化转化为可共享、可感知、可传播生动内容。

青年与科技的融合共生

人工智能时代,需要用更有温度的人文情怀去感知与拥抱。作为时代的最前沿的青年,对于科技会有怎么样的触动?

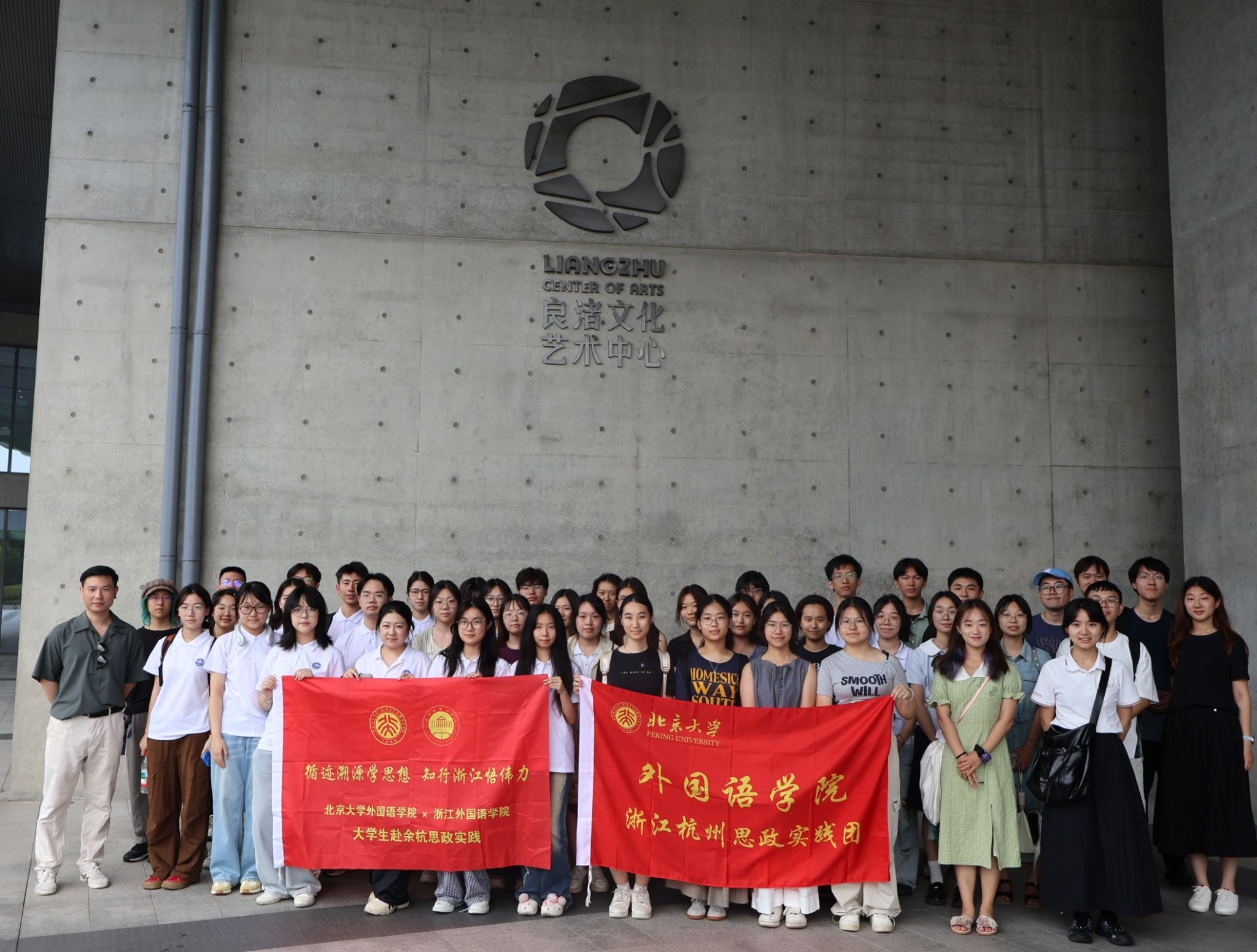

在北京大学外国语学院与浙外团委、英文学院、马院共同举办的“循迹溯源学思想・知行浙江悟伟力”思政实践活动中,两校青年以“科技创新”为主线,实地触摸新技术的脉搏,探寻新质生产力的奥秘。他们先后前往中电海康、梦创社区、申昊科技、南湖未来科学园、未来科技城城市展馆等地,在走访交流中领略“中国智造”的硬实力和人工智能、未来网络等科技领域的澎湃发展。“与北大同学并肩,共同探索新质生产力如何从蓝图变为现实,让我读懂了科技赋能未来的深层逻辑,更坚定了与时代同频、为创新聚力的信念。”24级英语专业的黄雯璟感慨道。

科技的力量更与民生紧密相关。在山西省浮山县樱桃产业调度中心,“青年学子学青年习近平”学习教育专项社会实践团队——校团委“追红足迹、青春赋能”实践团队看到了科技赋能农业发展的实景——土壤温湿度、大棚种植情况等数据被精准捕捉,成为农民增收的“好帮手”。团队还深入当地产业聚集区,探索玻璃纤维、碳纤维、拉挤工艺、环氧树脂等新产业的布局。“‘互联网+’在这里为传统制造业、物流业迭代升级提供了质的飞跃。”22级计算机科学与技术专业谢铭杰说道,“从流水车间到如今的智能工厂,我们感受到科技变革的魅力。这也是我们计算机专业学生今后努力的方向!”

青年与乡村的双向奔赴

乡村是青年成长的沃土,青年是乡村发展的动能。当青春脚步踏入希望田野,求知热情碰撞乡村沃土,会谱写出怎样的新篇?

“青年学子学青年习近平”学习教育专项实践团队——商学院、创业学院“品智绿驱・浦企远航”实践团队第三次踏上浦江这片土地。依托“外语+跨境电商”专业优势,他们不仅为企业带去了订单转化的新思路、环保优化的金点子,更在助民企拓市场、员工增收入的过程中,读懂了“共富”的实践内涵。“青春的价值,在于把专业所学变成服务社会的力量。”22级国际经济与贸易专业张紫伊的总结道出了团队心声。

“青年学子学青年习近平”学习教育专项社会实践团队——校团委“青春π・礼遇鸬鸟”实践团队在余杭区鸬鸟镇给出了他们的答案。团队聚焦乡镇文明建设,在直播助农的“实效之礼”、匠心传承的“守艺之礼”,乡村善治的“温暖之礼”、润泽童心的“教化之礼”中探寻以“礼”赋能乡村发展的路径。

在温州市泰顺县雅阳镇,“青年学子学青年习近平”学习教育专项社会实践团队——中文学院“兴教裕农”实践团队第七年来到这里,通过主题宣讲、趣味学堂、文化调研等形式,助力泰顺教育共富,探寻乡村振兴路径。“教育不是单向的输出,而是像荔枝树扎根泥土,在孩子们心里种下好奇与热爱。这种双向成长的温暖,正是把夏令营办进乡村的意义所在。”23级汉语言文学(师范)专业的贾茹这样感慨。

在金华浦江杭坪镇中心小学,“青年学子学青年习近平”学习教育专项社会实践团队——教育学院“蒲公英”传统文化送教实践团队连续十四年在当地开设暑期课堂,践行与孩子们的“蒲公英之约”。今年,团队“带着需求做课程”,将孩子们的成长需求转变成非遗手作、科学探究、国学经典、红色文化、户外劳动等丰富多彩的课堂内容。多维融合课程为乡村教育播撒下希望的种子,让每个孩子的梦想都被看到、被点亮。

“年糕虽然常见,但背后的辛苦与汗水却是我们不曾了解的。这不只是简单的手艺,更是乡土记忆的活态传承”。这是商学院、创业学院“一糕一坞・一乡一新”社会实践团队在西湖区外桐坞村里体验打年糕时的感受。团队经过走访调研,连夜绘制出“茶香年糕”联名礼盒设计图,设计“红韵茶糕”一日游路线等,期待让更多游客在离开时带走村里的故事。

这个夏天眨眼即将过去,但关于社会实践的篇章会成为青春最美的印记之一,刻画在实践队员的心中。未来,浙外学子将坚持扎根祖国大地,不断将专业所学转化为实际行动,努力为推进中国式现代化挺膺担当。